汉语距今已有几千年历史,其书写形式和句子结构独特,每天的使用人数超过十亿。尽管如此,言语知觉领域利用汉语的特点探索人类一般性的认知及神经机制的研究却寥寥无几。上海纽约大学神经与认知科学助理教授、华东师范大学-纽约大学脑与认知科学联合研究中心(上海纽约大学)成员田兴最近发表了一项研究,探索人类大脑如何对中国古诗做出反应和处理,成功填补了关于语言结构在言语知觉研究领域中的一项空白。

中国古典诗歌以严格遵循节奏、韵律和形式等结构要求而著称。受此启发,田兴教授与来自马克斯·普朗克经验美学研究所(Max Planck Institute for Empirical Aesthetics)、谷歌和华东师范大学的合作研究团队决定利用古诗独特的结构探究文本结构对人类言语感知的影响。研究结果刊登于知名科学期刊《当代生物学》。

用中国水墨画风格绘制的大脑皮层,绝句古诗《江雪》的插图及书法作品。书法作者:痴公,水墨画作者:李福安,图片编辑:孙嘉秋

“之前已经有人研究过人类如何通过语义、语法等各种线索来处理言语。而我们是最早关注内容结构如何影响言语感知的研究团队之一,”田教授说道,“此外,利用诗歌开展科学实验在神经科学研究中也十分罕见。”田教授相信,该研究成果将有助于在神经科学、教育、艺术及文化等领域开创新的思维方式和研究方向。

研究团队选择将绝句作为研究材料。绝句通常包含四行诗句且分为五言和七言,通常第二句和第四句结尾押韵。绝句是中国古典诗歌的代表形式,也是学校语文教学中的重点,所以研究者可以轻松招募到许多熟悉绝句结构的受试者。

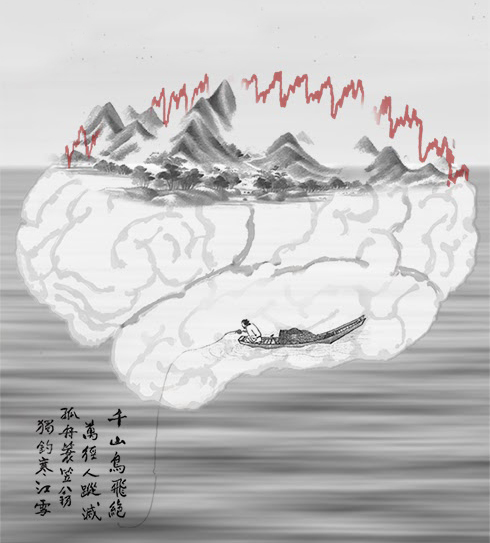

绝句诗范例

在选择作为实验材料的绝句时,研究者遇到了一项挑战:他们不想使用受试者读过的诗,因为对诗的熟悉程度可能会影响大脑对内容的处理。为避免“污染”研究中使用的古诗库,田教授与合作者想到了一个别出心裁的解决方法——他们邀请了来自谷歌的马敏加入研究。马敏是一位绝佳的合作者人选,因为她既是自然语言处理领域的专家,同时又精通中国古诗。

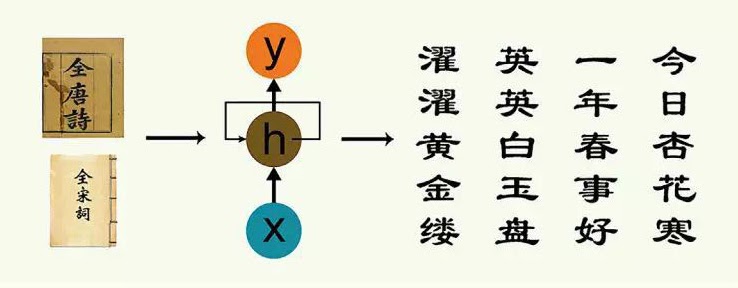

马敏开发了一个人工智能程序,该程序通过对成千上万首古诗进行分析,“学会”了自行创作全新的绝句,进而生成了研究中使用的大部分绝句。此外,研究人员还添加了30首十分冷门的“真”绝句。所有的绝句均由人工合成语音朗读,没有停顿间隔、抑扬顿挫和情绪起伏。换言之,受试者听到的每一首五言绝句都是20个一连串的汉字,所以他们只能基于脑中对绝句结构已有的认知来处理听到的信息。

一首人工智能生成的中国古典风格绝句诗

13名母语为汉语的中国受试者参与了此次研究。他们都在中国接受过正规教育,所以每个人都对绝句的结构有基本的了解。实验中,每位受试者会听到180首绝句诗(其中150首由AI生成,30首是货真价实的古诗),每首诗播放两遍。在聆听古诗时,研究人员会用脑磁图扫描仪监测受试者的大脑活动,该仪器会通过大脑中自然产生的电流磁场来绘制受试者的脑部活动图像。

脑磁图扫描仪(图片来源:美国卫生及公共服务部)

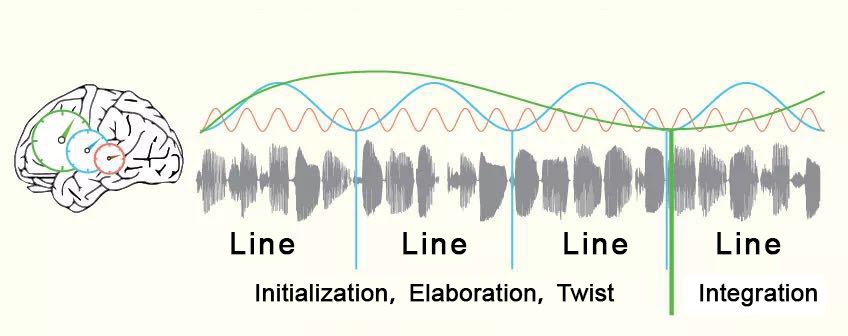

实验中,田教授及其团队会事先告知受试者他们将听到大声朗读的绝句,然后播放录音。通过实验结果,他们发现了一种随着每行诗的速度振荡的大脑节律(如下图中蓝色波浪所示)。这表明,只要受试者知道自己正在听绝句,他们的大脑便会自动“解析”所听内容的结构,将其切分为四行,每行五个字。

研究人员还发现了另外一种大脑节律(如下图中绿色波浪所示),它随着前三行内容的速度而振荡。团队猜想这种大脑节律可能与中国文学常用的“起”“承”“转”“合”结构有关。他们认为,由于受试者倾向于认为第四句是前三句内容的总结,所以结果显示大脑节律振荡也在切分前三句和最后一句。之后,研究团队用计算模型模拟了该假设,结果表明假设很有可能是成立的。

读绝句时的声波和监测到的受试者听绝句时的大脑节律。研究人员发现了三种类型的大脑节律:红色节律振荡节奏与每个字出现的速度吻合,蓝色节律振荡节奏与诗中每句话出现的速度吻合;而绿色节律振荡节奏与前三句出现的速度吻合,研究者认为这是因为人们受“起承转合”的思维影响,将最后一句作为前三句的总结来理解

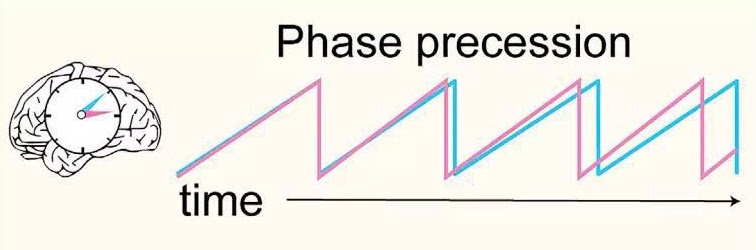

研究团队还发现,受试者第二次听绝句时,由于对材料内容已经熟悉,其神经振荡比第一次听时进展更快。这一现象最早发现于神经科学领域的空间导航研究。研究人员通过老鼠跑迷宫的实验观察到:当再次跑相同的迷宫时,老鼠的神经振荡相位会提前。而这次研究则是领域内首次发现在处理言语时序信号时,人类大脑也会出现类似的神经振荡加快的现象。

与第一次听诗(蓝线)时相比,受试者在第二次听这首诗(红线)时,大脑节律进展更快

除了为神经科学研究开拓了新方向,该研究在教育和艺术领域的应用也不可小觑。目前的语言教育主要通过字词积累、听说练习、阅读语法训练等方式进行,但这项研究结果表明,对结构的学习或许会有助于语言习得。

田兴教授表示,研究艺术鉴赏中的神经机制的科学家们也可以从这项研究中获得一些新的灵感。“神经科学鼻祖之一埃里克·R. 坎德尔(Eric R. Kandel)曾推断艺术是可预见的结构碰上了不可预见的内容,我们的实验结果刚好证明了他的这一假设,”田教授说,“因为我们发现,人会依靠固定的结构去理解千变万化的古诗内容。以后的艺术创作或许可以参考这一思路。”

“我们也可以基于研究结果提出更大胆的假设:文化差异是否有其神经学基础?中国人创作和鉴赏绝句已有千年历史,长期接受这样的文化熏陶,我们的大脑是否更适应处理有固定格式、工整结构的信息?这都是值得深究的文化问题,”田教授说道。

田教授计划在未来的研究中纳入更多的艺术形式,继续探究言语感知领域。他说:“我们可以采用相同的范式,用跨学科的方法将其运用到行为学、脑科学、教育、艺术和文化领域。通过串联不同的研究领域,吸收多样化的观点,我们可以为言语知觉和认知神经科学研究打开更多扇大门。”

田兴教授是本研究论文的通讯作者。马克斯·普朗克经验美学研究所研究员滕相斌和Stefan Blohm,谷歌研究员马敏,华东师范大学教授、华东师范大学-纽约大学脑与认知科学联合研究中心(上海纽约大学)成员蔡清,以及上纽大研究助理杨金骉也对本研究做出了贡献。